公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターでは、国立研究開発法人理化学研究所の協力の下、「イオンビーム育種相談窓口」を平成29年6月30日に開設しました。イオンビーム育種にご興味ありましたら、お気軽にご相談ください。

はじめに

福井県若狭湾エネルギー研究センターには、多目的のイオン加速器システムが整備されており、若狭湾エネルギー研究センターではこの加速器システムを用いて生物にイオンビームを照射し、品種改良に利用しています。このコーナーでは、イオンビームによる品種改良とは何か、エネ研ではどのようなイオンが照射できるのか、エネ研はこれまでにどのような生物の品種改良を行ってきたかを紹介するとともに、品種改良のためにエネ研の加速器を利用したい場合はどうすれば良いのかご案内します。

イオンビームによる品種改良とは

突然変異による品種改良

通常、品種改良を行う際には、望ましい生物を持った生物同士を見つけてきて交配し、その子孫からより良い性質を持ったものを選ぶことを繰り返して、新しい品種を作り出します。この方法を交配育種と呼びます。交配育種を行うためには、必要な性質を持った親品種をどこかから見つけてくる必要があります。それでは、交配親となる生物はどのようにして生じるのでしょうか。これは突然変異によって生じると考えられています。

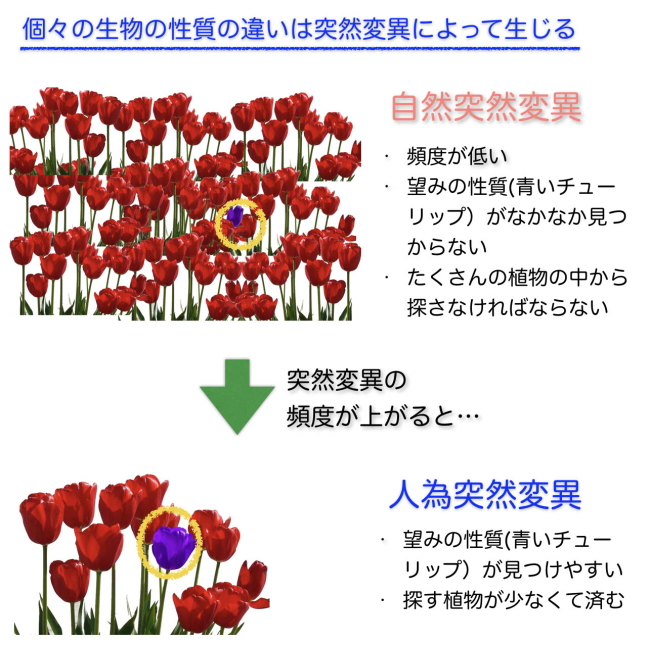

突然変異は、日光中に含まれる紫外線や、自然放射線、化学物質などの外的な要因やDNA複製のときの失敗など内的な要因によって損傷したDNAが修復される時、完全にはもとに戻らず、前とは違うDNA配列になることで生じます。突然変異によって遺伝子の性質が少しずつ変わることで、生物は環境の変化に対応し、進化してきたと考えられています。自然界に発生する突然変異(自然突然変異)は頻度が非常に低いため、必要な性質を持った生物はなかなか現れず、これを見つけてくるためには、大きな労力が必要です。

そこで、人工的に突然変異が起こる確率を高めて多くの突然変異を起こさせ(人為突然変異)、その中から必要な性質を持った生物を選び出せないか、そのような発想から生まれたのが、人為突然変異を利用した品種改良法、”突然変異育種”です。突然変異育種では、DNAに作用する化学物質や、紫外線、放射線等を用いて高い頻度で突然変異を発生させ、発生させた変異体のなかから有望な性質を持ったものを選び出します。この過程は、生物が環境により自然選択を受けて進化してきた過程と似ており、自然界で生じてきた進化の過程を人工的に加速、模倣したものと言えるかもしれません。

イオンビームとは

原子や分子は通常電気的に中性です。しかし、原子核の周りを回る電子を失ったり、あるいは得たりすることによって電気を帯びます。このような電気を帯びた原子や分子のことをイオンと呼びます。イオンは電場の中では正負いずれかの電極に引きつけられます。この性質を利用してイオンを高速に加速する装置がイオン加速器で、加速器によって加速された高エネルギーのイオンの束がイオンビームです。

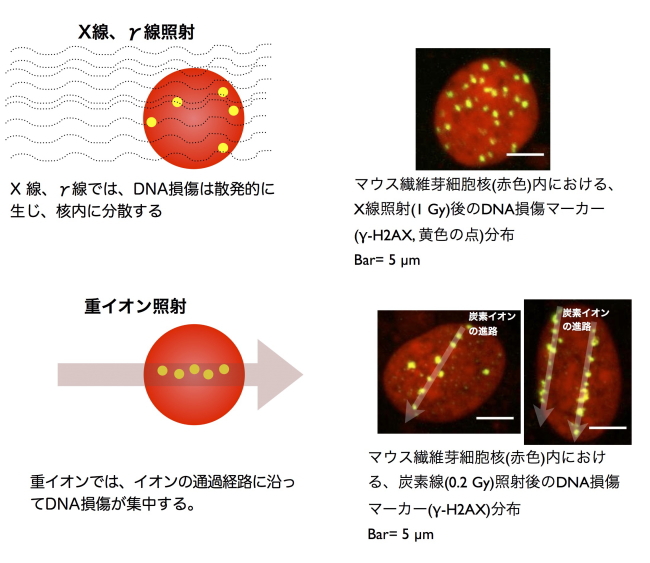

イオンビームは、原子や分子の側を通過する時、原子や分子の電子と相互作用して原子や分子を電離させる性質があります。このような性質から、イオンビームは電離放射線の一種に分類されます。しかし、特に炭素や鉄などの重い元素のイオンの場合、γ線やX線などと異なる性質を持ちます。γ線やX線は、低いエネルギーを散発的に与えながら細胞を通過するのに対し、重いイオン(重イオン)のビームは、イオンの通り道に大きなエネルギーを集中的に与えながら細胞を通過します。このためγ線やX線ではDNA損傷は散発的に生じるのに対し、重イオンビームは、イオンの通り道に集中的にDNA損傷が生じます。

このため重イオンビームでは、γ線やX線よりも修復が難しいDNA損傷を生じることが多く、その結果、γ線やX線では起きにくい突然変異(大きな欠失等)が起きやすくなります。イオンビーム照射による品種改良、イオンビーム育種では、イオンビームのこのような性質を利用して生物の品種改良を行っています。

エネ研で照射可能なイオンとその特徴

| イオン種 | エネルギー (MeV) | LET(keV/µm, in water) | 水中飛程 (mm) |

|---|---|---|---|

| 陽子(1H+) | 200 MeV | 0.45 keV/µm | 254 mm |

| 炭素(12C6+) | ca. 450 MeV | ca. 57 keV/µm | ca. 4.3 mm |

若狭湾エネルギー研究センターでは、シンクロトロンによって加速されたイオンビームを生物試料に照射することができます(加速器システムについてはこちらを御覧ください)。使用可能なイオン種とエネルギーは表に示した通りです。表の中でエネルギーは、生物試料に当たるビームのエネルギー、LETは、線エネルギー付与(linear energy transfer) と呼ばれる単位で、イオンが水中を 1 µm 進む間に付与するエネルギーの大きさを、水中飛程はそのイオンがどのくらいの厚さの水を透過できるかを示します。陽子は、陽イオン化した水素原子のことです。

陽子ビームが細胞に与える影響は、γ線やX線とほぼ同じですが、水中を透過する能力が 254 mm と高いため、種子、苗、培養物等さまざまな生物試料に対して照射を行うことができます。炭素イオンビームはLETが大きく、よりイオンビームとしての特性が強いですが、水中飛程がおよそ 4.3 mm と短いため、照射できる試料が小さな種子や、組織培養物など薄いものに限られます。

日本国内で品種改良に利用することのできる加速器施設

日本国内には、品種改良のために生物試料に照射することができるイオン加速器施設が、エネ研の他に理化学研究所 仁科加速器科学研究センター、量子科学技術研究開発機構 高崎量子応用研究所、量子科学技術研究開発機構 量子生命・医学部門(千葉地区)の4箇所にあります。エネ研の加速器は、西日本では唯一の施設です。

その他の照射施設へのリンク

エネ研で実施した品種改良

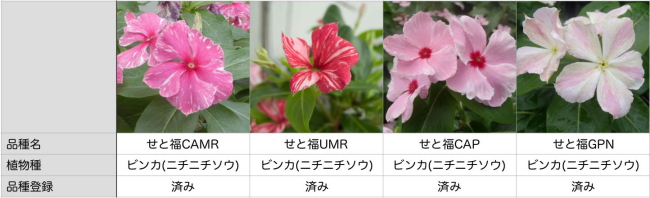

エネ研では、イオンビーム照射を用いて様々な生物の品種改良を行っています。観賞用の植物では、ハクサンインターナショナル株式会社と共同でビンカ(ニチニチソウ)やペチュニアなど 7品種の品種登録を行い、1品種が登録出願中です。

園芸品種だけでなく、野菜類や穀物の品種改良も行っており、これまでに

などの開発にも成功しています。 また植物だけでなく、カビ•キノコや細菌類の開発も行っており、

に成功し、開発した菌や細菌は薬剤生産等の場で活用されています。

エネ研でイオンビーム照射を行うには

加速器の利用方法には 3つの形態があります。

| 共同研究 | 研究成果の取扱等に関し、共同研究契約を締結して実施する利用形態です。照射作業はすべてエネ研の研究員が行います。 |

| 施設利用 | エネ研で利用可能な他の科学機器と同様に、ビームライン(生物にビームを照射する装置)を利用する形態です。加速器の運転は運転員が行いますが、ビームラインは利用者が自身で操作を行う必要があります |

| 依頼照射 | 加速器の運転やビームラインの操作等に係る費用をお支払い頂いた上で、照射にかかるすべての操作をエネ研の研究員が行う利用形態です。成果は利用者に帰属します。 |

それぞれの利用形態に関し、詳しい内容をお知りになりたい方は直接お問い合わせ下さい。

理化学研究所との連携

相談内容をお聞きした上で必要に応じて「理化学研究所」と連携し対応します。

お問い合わせ

イオンビーム相談窓口

電話番号:0770-24-7273

メール:ion-soudan@werc.or.jp